Les méthaniseurs ne produisent pas d'odeurs insupportables mais...

| Sud Ouest

Mourenx : Bio Béarn met en place dès cette année, un plan d’actions contre les odeurs du méthaniseur

Énergies Renouvelables: Les mirages du biogaz

| Elisabeth Chesnais

Du gaz renouvelable, c’est ce que promet la méthanisation agricole, ce processus qui transforme les effluents d’élevage Industriel et des déchets de cultures en biogaz. Une solution Idéale en théorie, bien moins dans la réalité.

Méthanisation agricole : la réalité du modèle français remise en question

| Gabriel Omnès

La méthanisation agricole à la française affiche se veut vertueuse : elle n’est pas censée concurrencer l’alimentation, en s’appuyant sur les effluents d’élevage et des Cive, et ces unités de taille relativement modestes sont ancrées dans leur territoire. Mais les contrôles insuffisants laissent de la place aux accusations de dérives.

Méthanisation agricole : quels risques, quels avantages ?

| Greenpeace

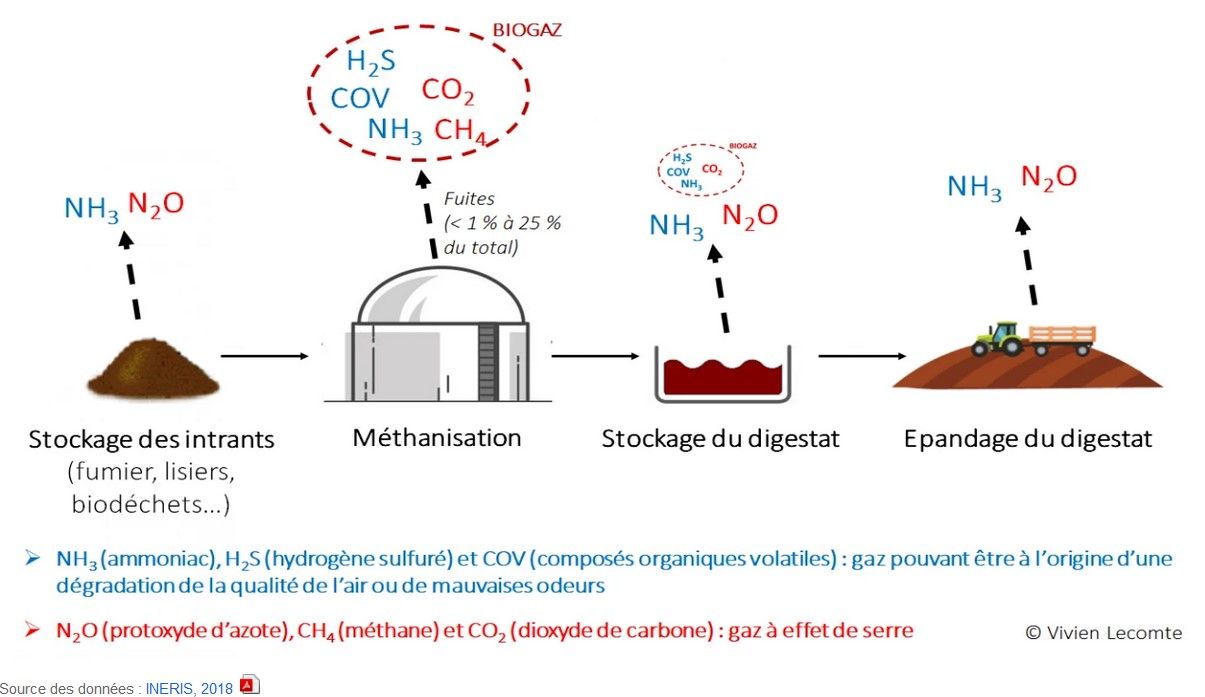

La méthanisation est un procédé utilisé, entre autres, dans l’agriculture, et qui transforme de la matière organique en digestat et en gaz. Cette filière connaît actuellement une croissance exponentielle en France : elle est passée d’une production énergétique d’un TWh en 2007 à près de sept TWh en 2019.

Le méthane, l’autre grande menace pour le climat

| Armelle Bohineust

Ce gaz, une fois rejeté dans l’atmosphère, produit un effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2. Or ses émissions issues des industries d’extraction du gaz, du pétrole et du charbon sont faciles à éviter. C’est une des priorités de la COP26.

L’essor fumeux de la méthanisation

| Éric De La Chesnais

Cette méthode de transformation de matières organiques en énergie menace notamment les eaux et les élevages. Sur le papier, la méthanisation est une belle idée. Cette transformation de matières organiques, comme les effluents d’élevage agricoles pour produire du gaz et de l’électricité, présente de nombreux atouts.

Le méthane, un gaz à la fois polluant et levier d’action efficace

| Marc Cherki

Sur une décennie, une molécule de ce gaz contribue à l’effet de serre 85 fois plus que le CO2. Le méthane est le deuxième gaz contribuant à l’effet de serre lié aux activités humaines, après le dioxyde de carbone (CO2). Ses émissions ont contribué à 0,5° C de la hausse de 1,1 °C de la température moyenne de la Terre sur la dernière décennie, par rapport à la moyenne de 1850-1900, indique le dernier rapport du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), publié en août dernier.

Le CEA et GRDF unissent leurs forces pour produire du gaz 100 % renouvelable

| Alain Piffaretti

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives s'associe pour cinq ans au premier distributeur de gaz en France afin de développer des solutions innovantes dans la production de gaz 100 % renouvelable.

Le Vrai du Faux